您好,欢迎访问63800威尼斯陕西省中医医院官方网站!

【编者按】66载春种秋收,66年砥砺前行。历经半个多世纪的发展,在一代代专业工作者的不懈努力下,63800威尼斯陕西省中医医院“一院三区”建设初具规模,已拥有20多个国家重点专科学科,被列入国家首批三级甲等综合性中医医院、国家中医药传承创新中心储备库和国家区域医疗中心、全国重点中医医院、省级中医药临床研究机构,成为享誉全国的集医疗、教学、科研于一体的现代中医药机构,为弘扬中医药学术和中医药文化做出了巨大贡献。本号推出“陕西省名中医系列”,介绍获得“陕西省名中医”称号的我院20余位医务工作者。

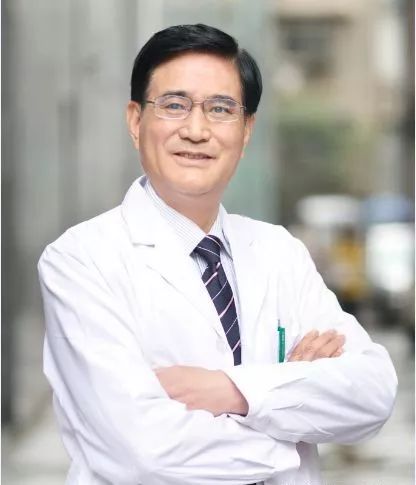

陕西省名中医——辛智科

辛智科,主任医师,二级教授,硕士生导师。陕西省名中医,陕西省有突出贡献专家,陕西省优秀中医工作者,全国优秀中医科技管理工作者。兼任陕西省医学会常务理事,陕西省中医药学会常务理事,陕西省中医药学会名老中医学术经验工作委员会常务副主任;曾任中华中医药学会民间医学分会副主任委员,陕西省中医高级职称评审会副主任委员,陕西省医史学会主任委员。从事中医医史文献教学、科研和中医内科临床工作40余年,擅长运用中医思维和古典经方治疗中医脾胃病、内科杂病、女性内分泌失调以及亚健康的中医调理。发表学术论文百余篇,主编和参加编写学术著作20余部,获省级科技奖3项,承担省级科研课题4项。

初涉医学 服务乡邻

辛智科出生于周文化的发祥地扶风县,深受当地淳朴民风和周原文化的熏陶,勤学、敦行、向善逐渐成为他思想深处的风格。

1968年全国大办“农村合作医疗”,由于文化基础较好,他成为了一名“赤脚医生”。一根针、一把草和一部被无数次翻检而布满折痕的《赤脚医生手册》,是他赤脚医生的传奇,他也由此对中医药产生了浓厚的兴趣。《中医学概论》《中药学概论》《伤寒论语译》、《本草问答》和《针灸问答》等这些书,他都爱如至宝,常专心致志地读至深夜,有时闻鸣而醒,先读几页书才起床。今天,这些早已纸色苍黄的医书依然陪着他,虽多次搬家,它们都会被仔细清点装箱,不落下任何一本。赤脚医生的岗位是医疗站,但辛智科多数时间不在“岗位”上,无论白天黑夜,无论阴晴雨雪,只要一声呼唤,他总是背起医疗箱,拔腿就走。日复一日,年复一年,背着红十字药箱前行的辛智科,成了本村乃至邻村乡亲们家中的“常客”。

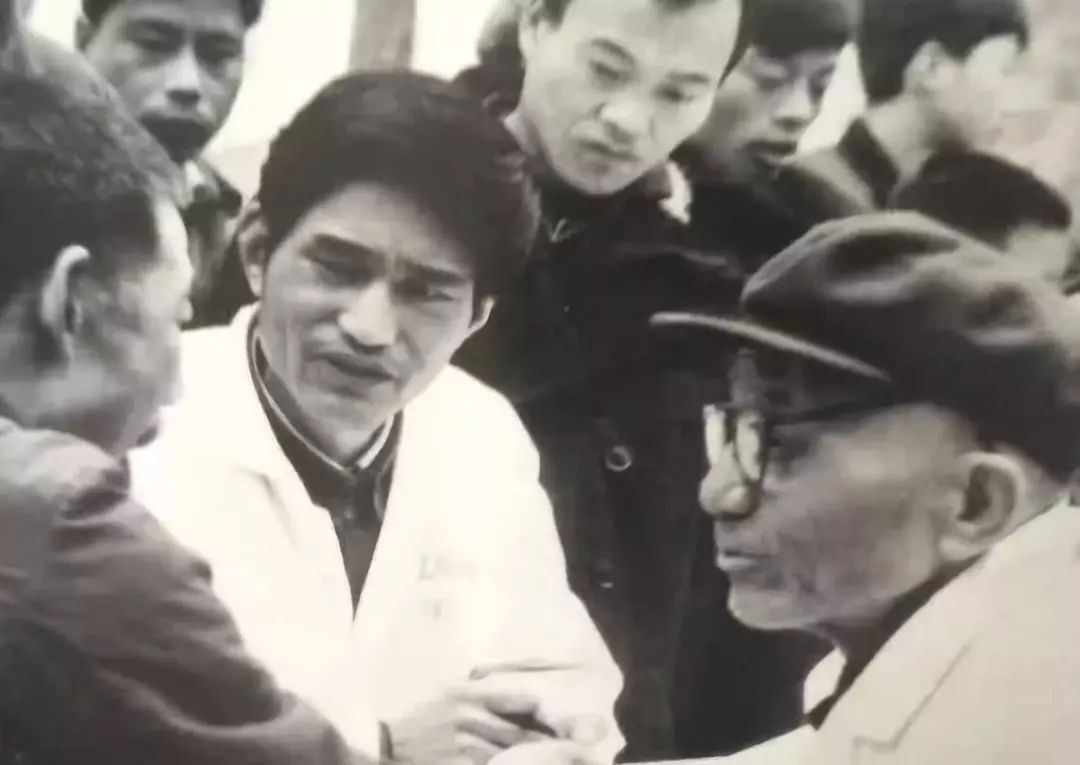

辛智科早年行医照片

由于实践的积累,更由于勤奋学习和善于思考,辛智科的医疗技术逐渐长进。对小伤小病,他能用最简便验廉的方法取得很好的疗效,甚至有人恳请他治疗急病重病,疗效往往好于他的预期。时隔多年之后,每当提起往事,他总是说“先是胆大,后是后怕”。在当时,知识的欠缺是显而易见的,但特殊的环境却为他创造了锻炼和提高的机遇,他也因此而深受乡亲们认可和欢迎,并受到过县卫生局的表彰。

求学高校 笃志岐黄

1974年10月,辛智科被推荐就学陕西中医学院,实现了自己少时以来萦绕于心的“中医梦”。从走进校门的那一天起,辛智科便投入到了中医药知识的海洋中,这里有学不尽的知识,读不完的图书,听不够的讲授。

“一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴”,辛智科珍爱学习的时光,他不仅认真学好每一门课程,还自费订阅了当时为数不多的中医药类杂志如《新中医》、《陕西新医药》等,到图书馆借阅了大量古今医学名著。爱读书、多读书,不仅对他的学业发挥了长效的促进作用,也为他日后从医奠定了坚实的基础。中医临床需要理论的指导,而理论又基于临床的实践。在扎实的理论基础下辛智科诊病已游刃有余,望闻问切,四诊合参,疗效显著,更坚定了学中医、做中医的信念。

时光荏苒,冬去春来,三年的校园生活过去了,即将走上工作的岗位,“做能为人解除病痛的好中医”,已成为他最大的心愿。

留校任教 从学名家

陕西中医学院中医基础教研室,是辛智科的第一个工作岗位。当时陕西中医学院的几位中医名家,如王正宇、吴禹鼎、张子述、董桂珍、傅贞亮、王汪、常森元等前辈,都在这个教研室工作。在名家前辈的指导和教诲下,辛智科进步很快,这不仅得益于前辈的启迪,也与他自身的努力与谦虚有关。

留校工作后,他潜心研究中医古典医籍,参加古典医籍师资班,深刻领悟古人的思维和方法,承传古人的临证经验与心得,他常说除读原著、悟要旨意之外,更无捷径可走。辛智科爱读书,常守着一本书反复地读,比如《伤寒论》,他自己也不知道读了多少遍。他常说,书读一遍,便有一遍的体会,再读一遍,又有新的收获,书,不仅要“读过”,而且要“读通”。时至今日,已退休多年的他仍然爱读书,特别是爱读经典。他常对学生说,医书很多,医术很繁,所以要多读书,而经典著作更要早读、熟读,才能领悟要领。

辛智科讲学照片

1981年辛智科在西北大学进修学习文史哲。由于中医与中国传统文化的密切关联,一年的进修时光,辛智科孜孜勤奋,中国古代史、中国古代思想史、中国古代哲学史,以及考古、古文字学,是他最喜爱的课程。此次进修改变了他对中医学的认识——中医学是在中国传统文化中酝酿、发展、完善起来的传统医学,是医学和人文的深度结合。

1977年至1980年辛智科随师王正宇先生临证抄方。一面观摩其临证“家法”,一面聆听其不著于纸张的心得。

搜求旧典 潜心史志

20世纪80年代,国家修史,地方编志,辛智科进入了《陕西省卫生志》编纂的队伍中。“修志”是一种辛苦、清苦、艰苦的工作,看着是笔墨,实则是心血,辛智科却乐此不疲,白天收集资料,遍访名家及前辈,晚上伏案笔耕,有时甚至日夜兼程,通宵达旦。冬去春来,几经寒暑,基于千万字以上资料长编的《陕西省志·卫生志》初稿,终于在辛智科的“总纂”下完成。这部150余万字的巨著凝聚了包括辛智科在内的200余位省内外人士的心血,所谓“艰难困苦,玉汝于成”。1997年,《陕西省志·卫生志》作为陕西有史以来的第一部专业卫生志书由陕西人民出版社出版,其融古今于一炉、汇百家而成卷,以流广传远而显现蕴含着巨大的价值,并随着岁月的推移而历久弥珍。为此,时任卫生部部长陈敏章在序中称其书是“一部集思想性、科学性和资料性于一体的好书”。

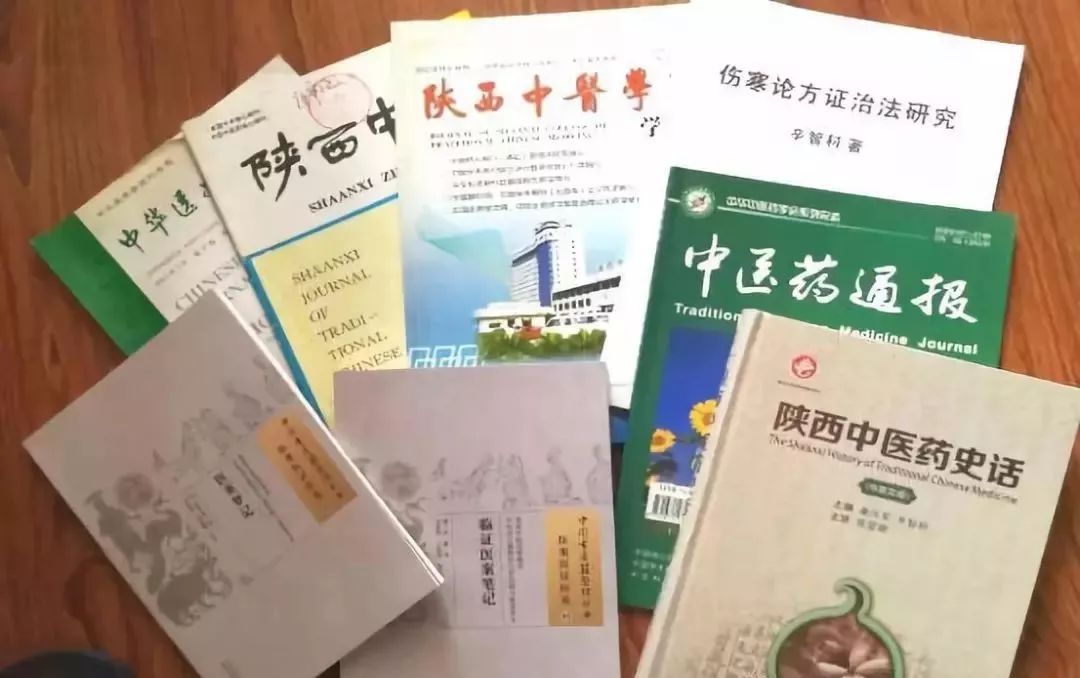

辛智科主编出版的部分著作

同时,他撰写和发表了一批高质量的论文,受邀参加国内及国际学术会议,因此他也成为陕西中医界较早走出国门,应邀赴日本、韩国讲学交流的中医人。

辛智科认为,从事中医文献医史研究,一定不能脱离临床,要学以致用,学用结合。既基于文献,又勤于临床,是中医成才的必由之路。尽管编史修志工作十分繁忙,他还是挤出时间坚持每周出门诊,白天看病,晚上则带着问题查古籍医案。每次参加义诊,或外出工作调研,很注意把临床和文献结合起来。他的医术得到社会各界的认可,不仅老百姓赞不绝口,还应邀在省政府机关门诊部坐诊。

辛智科荣获部分证书及聘书

专意临证 心念精诚

辛智科十分欣赏南齐褚澄《褚氏遗书》中的“博涉知病,多诊识脉,屡用达药”,并视之为从医的座右铭。辛智科痴迷经典,活用经方,唯效是存。发表系列《伤寒论》方证研究论文,在学术界引起共鸣和认可。近年《中国中医药报》多次刊文介绍其学术思想和临证经验。他善于运用中医原创思维,指导临床辨证,精准用药,反对杂凑乱堆药物,强调方证相应,他在脾胃病诊治用药方面确具独到之处,在胃脘痛、便秘、腹泻、口疮、不寐、崩漏、闭经等病治疗方面具有丰富经验,形成以健脾、疏肝、补肾为基本治疗原则的学术思想,针对各系统常见病、疑难杂病,先后提出“脾胃中心论”、“升降出入协调论”、“杂病治之于脾论”的学术观点,强调顽疾久病重症首重脾胃,“有胃气则生,无胃气则死”,用之于临床,疗效显著。

《中国中医药报》刊登部分辛智科发表文章

辛智科参加义诊活动为患者诊脉

辛智科不仅医术精湛,医德更加高尚,医名渐广,不仅求诊者日众,还担任了陕西省保健委员会专家,承担省上领导、著名专家、院士的中医保健任务。他秉持“大医精诚”的精神,患者自省委书记至普通百姓,皆能一视同仁,悉心施治,尤其是遇到贫困、孱弱、残疾的患者更生恻隐之心,处处为患者着想。已退休多年,仍勤于学习,寒暑弗辍,学与时进,正直良善,温文尔雅,不仅为同行嘉许,也受到患者爱戴。

辛智科带教查房

备案号:陕ICP备17003884号-1

备案号:陕ICP备17003884号-1 电话:029-87213310 【全年咨询时间】08:00-12:00;14:00-17:30

电话:029-87213310 【全年咨询时间】08:00-12:00;14:00-17:30 Copyright © 版权所有:All Rights Reserved 63800威尼斯(中国)有限公司

Copyright © 版权所有:All Rights Reserved 63800威尼斯(中国)有限公司

陕西省中医医院

63800威尼斯